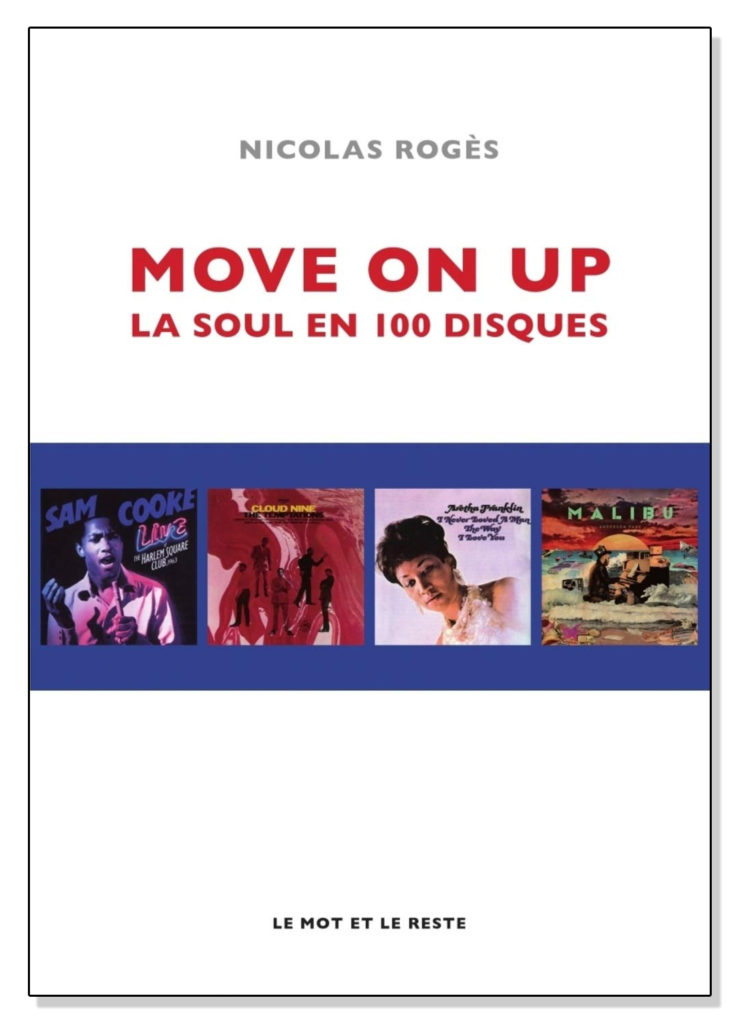

Nicolas Rogès vient de sortir un livre important sur Kendrick Lamar (“Kendrick Lamar, de Compton à la Maison Blanche”) aux éditions Le Mot et le reste, qui ne cessent d’étoffer leur catalogue consacré au hip-hop. On en reparlera très vite, avec lui, dans les pages du magazine. Mais il est aussi responsable d’un remarquable bouquin dédié à la soul music, une des sources essentielles du hip-hop, qui y a pillé sans vergogne une infinité des samples granuleux qui ont longtemps marqué son esthétique, et continue régulièrement de s’abreuver à ce puit sans fond de mélodies intemporelles, de voix déchirantes, de basses langoureuses, de cordes caressantes… Nicolas se pliait dans ce livre à la règle de la collection “100 disques” de l’éditeur, choisissant et chroniquant une centaine d’albums essentiels pour qui veut se frotter au genre. Une gageure, mais honorée haut à la main. Il y joignait surtout une brillante intro qui tachait de dessiner les contours de cette musique si difficile à définir, et qui replaçait son émergence et son triomphe dans la furie de l’époque : la soul était au carrefour entre un passé terrible, un présent fait d’injustice, et les luttes féroces qui s’y menaient pour un avenir moins sombre. Une des meilleures choses écrites en français sur la question, et on pèse nos mots. On avait longuement discuté avec lui à l’occasion de la sortie, de musique africaine-américaine, d’histoire sociale et de politique. Autant dire qu’on a passé un bon moment.

(Tous les mots en rouge sont cliquables, n’hésitez pas)

IHHTM : Il semble que tu sois avant tout un fan de rap. Qu’est-ce qui t’amène à t’intéresser d’aussi près à la soul music, au point même d’écrire un bouquin dessus ?

Nicolas Rogès : Comme tu le dis, j’ai commencé par écouter énormément de rap. Au collège, j’écoutais beaucoup 50 Cent, G Unit, Nelly. Puis j’ai remonté le rap new-yorkais : Mobb Deep, Nas, Onyx… Et c’est par là que j’ai découvert le sampling, en repérant des voix qui arrivaient de temps en temps. Quand tu écoutes le Wu-Tang, c’est bourré de samples de soul, à la Syl Johnson par exemple. Donc j’ai ouvert la boite du CD et je suis allé voir les crédits ! Au départ, je croyais que c’étaient des gars qui faisaient partie du groupe ou qu’ils invitaient des chanteurs. Et puis, grâce à Internet, tu te rends compte que ces mecs et ces filles-là chantaient en fait 40 ans plus tôt. Et c’est comme ça que je suis arrivé à la soul, au jazz – grâce à A Tribe Called Quest – puis au blues, au gospel… En fait, j’ai essayé de remonter l’arbre, jusqu’aux racines.

Les compils “Shaolin Soul” n’ont pas été un autre déclencheur ? Pour moi, ça a été le déclic, parce que je me suis rendu compte de la puissance des originaux : si j’aimais autant le Wu-Tang Clan, c’était aussi grâce à la musique qui le nourrissait.

N.R : Non ! Pour être honnête, je ne les ai même jamais écoutées ! Par contre, un des trucs qui est vraiment cool depuis que mon bouquin est sorti, c’est que j’ai énormément de retours de fans de rap, justement. Et tu te rends compte que quand tu écoutes du rap tout le temps, surtout new-yorkais, tu es un peu obligé d’aimer la soul…

Parce que ça infuse ! Tu commences par le rap, mais, sans même t’en rendre compte, la soul se met à couler dans tes veines ! Sournoisement, presque.

N.R : C’est ça ! Et ça prouve que la soul n’est pas morte, loin de là, parce que le rap est la musique la plus populaire aujourd’hui. Et quand tu vois qu’un mec comme Kanye West – qu’on l’aime ou pas, ça reste quelqu’un qui a influencé énormément de musiciens et de rappeurs – sort un sample de George Jackson sur le dernier album de Pusha T (“Daytona” – NDLR), c’est mortel ! Surtout que Jackson n’est pas un gars super connu, même s’il est très important pour les studios Muscle Shoals à côté de Memphis, mais on est quand même très loin d’Aretha Franklin en terme de notoriété ! C’est lui qui fait le refrain, et c’est magnifique.

D’autant que Kanye lui donne un double sens, comme c’est souvent le cas dans la soul, et le blues ou les spirituals avant elle : la partie samplée, “I need you to set me free”, semble parler de drogue, alors que c’est tiré d’une chanson d’amour classique.

N.R : Oui, tout se réinvente mais c’est la même musique au fond. C’est ce qui est sublime avec le sampling. Un sample de James Brown va sonner de manière incroyable sur un titre de Public Enemy alors qu’il n’avait ni le même discours ni le même impact quand il a été produit. C’est pour ça que c’est important d’aller voir d’où vient le rap.

C’est ce qui rend ton bouquin précieux, et différent de ce qui se fait trop souvent : tu as un réel souci de replacer la musique dans son contexte socio-historique.

N.R : Quand j’ai commencé à avoir cette idée d’écrire un bouquin sur la soul, parce que je trouvais que ça manquait en France, j’ai regardé ailleurs, pour analyser la manière dont le sujet avait déjà été abordé, et j’ai trouvé qu’il y en avait relativement peu qui consacraient une partie importante à la dimension historique de la musique noire américaine. Et je me suis toujours dit qu’on ne pouvait pas vraiment l’apprécier si on passait à côté de tout ce qui avait entouré cette musique, sa naissance et son développement. Donc c’est vraiment ce que j’ai cherché à faire, non seulement dans l’intro mais aussi dans la sélection des albums. Il y a un certain fil rouge de musique contestataire ou revendicative.

L’intro est bien plus longue que d’ordinaire dans cette collection (excellente), “Les 100 disques”, des éditions Le Mot et le reste. On est souvent sur du 30 ou 40 pages, alors qu’on atteint bien les 80 dans ton livre, et que cette intro pourrait même paraître toute seule, comme un “Que Sais-je” sur la soul.

N.R : Merci, beaucoup, déjà ! Cela me fait plaisir que tu dises ça, parce que c’est vraiment le texte sur lequel j’ai mis l’accent en premier lieu. Pour être franc, ça ne me faisait pas totalement rêver de ne faire qu’une liste de disques chroniqués. Je n’aime pas trop cette posture de sélection : je suis qui pour dire aux gens quels sont les 100 disques qu’il faut écouter ? De fait, quand tu lis d’autres bouquins de la collection – et des gens m’ont évidemment fait le même reproche –, tu ne peux pas t’empêcher de trouver qu’il manque tel ou tel album à la place de tel ou tel autre… C’est bien normal. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai essayé de faire un gros boulot sur les suggestions d’écoutes à la fin de chaque chronique. Histoire que la sélection soit en réalité plus proche de 300 ou 400 disques. Quant à l’intro, j’ai vraiment fait beaucoup de recherches, non seulement sur la musique, mais aussi sur l’histoire, pour voir comment tout ça s’était mis en relation. L’intro faisait au départ bien plus que 85 pages ! J’ai énormément resserré. Mais j’y tenais, parce que pour moi c’est ce qui faisait basculer mon bouquin dans quelque chose d’autre qu’un livre de plus sur la musique.

Tu connais bien l’exercice de la chronique néanmoins, et on sent à la lecture que tu aimes ça.

N.R : Oui. J’ai beaucoup écrit pour Soul Bag, notamment. Donc ce n’était pas hyper difficile à faire pour moi. Par contre l’intro a demandé plus de travail. C’est une manière d’écrire et de présenter l’information très différente. C’était un challenge, tant en terme d’écriture que de connaissances. J’ai beaucoup appris en l’écrivant. Donc le meilleur compliment qu’on puisse me faire, c’est que j’ai réussi à mettre en relation histoire sociale et musique !

Il y a des livres qui t’ont servi de références – au delà j’imagine du Sweet Soul Music de Guralnik (disponible en français aux éditions Allia – NDLR) ?

N.R : Lui, c’est le maître ! [rires] Mais il y a aussi A Change is Gonna Come de Craig Werner. C’est une étude universitaire qui parle aussi de blues et de folk, et même un peu de hip-hop. C’est un travail qui ne prend pas position, qui présente les faits et les contextes, bruts. Et puis il y a Brian Ward, Black Consciousness and Race Relations, une étude universitaire sur le blues. Super bien faits. C’est dommage qu’ils n’aient pas été accessibles au plus grand nombre à cause de ce statut universitaire.

Il y a aussi le sublime taf de Leroi Jones, Le Peuple du blues, qui, même s’il traite plutôt du jazz, trace cette ligne qui va des work songs au R’n’B en passant par les spirituals et le blues. Il ne trace pas de frontière nette, tout communique avec fluidité. Tu le dis d’ailleurs dès le départ dans l’intro : le plus grand souci, c’est de définir ce qu’est la soul… Tu te retrouves à choisir 100 disques d’un genre finalement indéfinissable, hyper délicat à circonscrire, voire à dater, ce qui n’a pas dû faciliter la tâche…

N.R : Je suis totalement d’accord avec toi. Et même, pour être franc, je pense que la soul n’existe pas vraiment ! C’est une espèce d’étiquette commerciale qu’on a voulu coller à des artistes pour les faire sortir de la case Rhythm and Blues qui était trop identifiée au blues, donc pas assez vendable. Au début des années 1950, quand le R’n’B est arrivé, on ne parlait pas du tout de soul. Et c’étaient principalement des artistes qui ne vendaient qu’au public noir. Donc je pense qu’on a posé cette étiquette pour montrer qu’on visait un public plus large que celui du blues. Avec un nom qui parlait à tout le monde : “l’âme”, un truc bien plus universel en fait, alors qu’auparavant il y avait ce côté destiné au public africain-américain uniquement…

D’autant que le blues était encore très rattaché dans l’esprit des gens à une musique du passé – et un passé douloureux en prime. Tu cites Isaac Hayes à ce propos, qui explique que quand on grandit dans les années 1950, on a honte du terme “blues”. Et c’est d’autant plus important, dans sa bouche, qu’il a été d’abord cheville ouvrière du label Stax, puis créateur d’une des soul les plus sophistiquée et orchestrale qui soit.

N.R : C’est vrai qu’il y a deux carrières chez lui. On le connaît principalement pour l’explosion de “Hot Buttered Soul”, sophistiquée, très arrangée, avec une multitude de cordes. Mais il y a aussi toute sa période chez Stax en tant que compositeur, au cours de laquelle il faisait une soul hyper rythmée et brute, plus identifiée au R’n’B justement.

Il est moins reconnu pour ça, alors qu’il a fait avec Dave Porter l’immense majorité des tubes de cette écurie !

N.R : Oui. Ils ont donné corps à la philosophie du label. Et ils avaient une manière d’enregistrer très particulière et très révélatrice de ce qui se faisait dans le Sud : très improvisée, les sessions étaient un gros bordel, ils n’arrivaient pas préparés et ils construisaient autour de l’artiste.

Ils faisaient des sessions interminables, ils dormaient sous les pianos dans des états souvent approximatifs…

N.R : Oui, oui ! C’était n’importe quoi. Et c’est aussi ça, la soul : plein d’histoires, plein d’anecdotes, qui offrent un autre regard sur la musique. Pour revenir à cette histoire de filiation, on dit souvent que la musique noire-américaine est comme un arbre. Tu as les racines : les spirituals et les chants de travail des champs de coton ; puis tu as le blues qui serait le tronc, la soul qui serait les branches et le rap, les fruits. Tout est lié.

Comme je le disais, tu ne donnes pas une définition claire de la soul. Tu cites également Otis Redding pour tenter d’en approcher une, qui dit qu’il ne se définit ni comme un artiste de blues, ni comme un artiste de R’n’B, parce qu’il arrivait toujours en studio sans savoir ce qu’il allait faire : il faisait de la “soul” parce qu’il faisait ce qu’il ressentait sur le moment. Pour lui, la soul, c’est ça : ce qu’on ressent.

N.R : Comment donner une définition de ce que tu ressens ? Pas de contour à ça, pas de début, pas de date de fin. C’est pour ça qu’elle existe encore. Si tellement de gens ont besoin d’en écouter, c’est parce que ça leur parle au plus profond.

C’était plus qu’une suite d’accords prédéfinis, qu’une rythmique, etc. : c’était aussi une manière d’être, une expression particulière. Ce qui nous renvoie encore au blues d’ailleurs, qui lui aussi est d’abord une sensation. Pour chanter le blues, il faut avoir le blues. On retrouve dans la soul ce qu’il y a de si particulier dans les différentes formes de musiques africaines-américaines, qui se définissent par ce que ressentent les artistes, donc à ce qu’ils vivent réellement.

N.R : Complètement. Ce qui ramène au côté un peu absurde de vouloir absolument nommer la chose. Pourquoi dit-on aujourd’hui que Chris Brown fait du R’n’B ? Alors qu’à la base c’est une musique des années 1940 et 1950 ? Pourquoi ne dit-on pas qu’il fait de la soul ? Ce sont deux choses très différentes, et on leur donne le même nom. De la même manière, ce qui distingue la soul du R’n’B est à peine discernable…

Sauf que la soul, c’est aussi un mode de vie. Quand on a posé cette étiquette, c’est le moment aussi où on parle de “Soul brother”, de “Soul food”, etc., au milieu des 60’s. C’est donc tout à fait logique de se pencher sur les conditions sociales de production de cette musique, puisqu’elle se présente elle-même comme étant plus que de la musique. C’est une manière d’être, forcément définie par les structures sociales qui déterminent les destins individuels et collectifs : comment tu évolues dans le monde, et donc avec quel monde tu as affaire.

N.R : Totalement. Et puis si tu t’attaches au contexte dans lequel les musiques ont été produites, les paroles écrites, tout prend une autre dimension. Si tu prends l’exemple de Curtis Mayfiled pour son album “Curtis”, c’est vraiment le mec qui joue sur les deux fronts. Il fait une musique, la Chicago Soul, hyper harmonieuse, très arrangée, pleine de violons, avec des choses très douces, des chansons d’amour vraiment innocentes… et le morceau d’après, ça va être “We the People who are Darker than Blue” ou “Keep On Pushing”, qui gardent ce côté très mélodique, mais qui dénoncent, qui revendiquent. Et c’est ça qui est très intéressant avec la soul : tu peux tout à fait trouver une chanson super jolie, aimer le refrain, la voix du gars ou de la fille, les guitares, mais si tu écoutes les paroles, tu vois qu’il y a bien plus que ce que tu perçois d’emblée, un truc qui mérite d’être creusé.

Ce n’est pas par hasard si tu reprends un tune de Mayfield [“Move on Up”] comme titre à ton livre…

N.R : Je ne voyais pas de meilleur titre pour résumer non seulement la soul mais la démarche que j’ai voulu adopter dans ce bouquin.

Le titre montre la complexité du sujet puisqu’il dit bien qu’il faut regarder en face où on se trouve pour tâcher d’aller plus haut. Le mouvement suppose de savoir dans quoi on s’ancre, d’où on part. S’ancrer dans le présent, donc le passé, comme un socle, afin de regarder au loin, de chercher à s’élever.

N.R : C’est ça. Si on te dit “élève-toi”, c’est qu’il y a un sol, un point de départ. Et le sol, ce n’est pas forcément quelque chose de cool, sinon tu n’aurais pas besoin de t’élever. Et encore une fois, ce qui est merveilleux avec cette musique, c’est que tu peux tout à fait l’apprécier sans faire attention à sa portée sociale. Comme le rap, d’ailleurs. Tu peux kiffer Immortal Technique seulement pour sa dextérité au micro et ses instrus sombres. Mais en creusant, tu saisis la portée de ses textes. Ce que tu as dans le blues aussi… C’est pour ça que je me suis autant attaché à la musique noire-américaine, et j’imagine que c’est aussi le cas pour toi : ce n’est pas seulement de la musique, c’est toute une histoire, celle des artistes, mais aussi de leurs frères et sœurs, et ça te passionne de comprendre comment tant de gens ont pu survivre dans une époque aussi dégueulasse pour eux, et inspirer tellement de générations.

C’est une des autres définitions que tu donnes de la soul, et qui justifie ton titre : la soul porte en elle un ancrage social, décrit par la dureté du blues, mêlé à un espoir exprimé par le gospel.

N.R : C’est ça. Et d’ailleurs Curtis, comme plein d’autres chanteurs de soul, a commencé par le gospel. On pourrait tout à fait estimer que la soul, c’est du gospel. Si tu écoutes des titres des Soul Stirrers et des titres de Sam Cooke, il n’y a finalement que quelques paroles qui changent.

Mais c’est même ça, la naissance de la soul : remplacer le Dieu du gospel par l’amour ou la femme aimée. Il n’y a que le vocabulaire et l’attitude qui font la distinction.

N.R : Oui. Il y a même quelque chose d’un peu hypocrite dans tout ça. Des mecs comme Ray Charles ou Sam Cooke ont été totalement rejetés des gens d’Église à cause de ça, parce qu’ils remplaçaient “Dieu” par “Bébé”.

Je dois quand même dire que la manière dont l’intro est organisée m’a surpris. Sans doute parce que je suis surtout passionné de soul du Sud. L’histoire que tu racontes passe d’abord par le Nord, par la Motown. Et tu dis qu’une immense influence pour la soul a été le doo wop. C’est une musique que je connais très peu et dont je ne percevais pas le caractère central dans le passage du R’n’B à cette étiquette “soul”.

N.R : Je vois ce que tu veux dire. Au départ, j’avais organisé mon intro de manière chronologique et j’y accordais une place très importante à la soul du Sud parce que c’est celle qui me parle le plus et que je trouve la plus représentative. Mais je me suis dit qu’il valait mieux organiser mon texte par thèmes. Et effectivement, pour moi, l’un des changements majeurs qui a abouti à la soul, c’est le doo wop, créé par des ados principalement, qui chantent aux coins de rue. Ces ados vont utiliser les techniques harmoniques du gospel pour draguer les filles, se mettre en avant, et défier d’autres groupes. Et ces gens dont les parents écoutaient des spirituals ou du blues vont en faire quelque chose de moins âpre, de plus mélodique, de plus harmonieux, et vont transformer la musique de leurs parents en une musique beaucoup plus accessible à une génération qui n’a pas connu les galères du blues. Ils n’ont pas vécu dans les conditions qui ont engendré le blues [né peu après l’abolition de l’esclavage dans les Etats du Sud – NDLR], notamment à cause des migrations géographiques qui ont amené beaucoup de travailleurs pauvres du sud vers le nord. Le doo wop s’est développé principalement à New York et dans les villes industrialisées du nord. Si je parle ensuite de la Motown, c’est parce que c’est un label qui s’inspire beaucoup de cette espèce d’adoucissement de la musique. Et puis symboliquement, c’est un label créé par un homme noir qui a eu un impact économique monstrueux et a ouvert la voix à d’autres labels qui se sont dits : “si ce type-là a réussi à amener cette musique auprès d’un public blanc, j’y arriverai”.

Le doo wop, tel que tu le décris, renvoie beaucoup à la tradition des “dirty dozens”, ces battles proto-rap en vers rimés qui se pratiquaient dans la rue, puis aux battles rap elles-mêmes.

N.R : Totalement. C’est hélas une des choses que j’ai dû retirer de l’intro, mais si ça intéresse des gens, il y a des compilations qui existent. Parce qu’à l’époque, pour surfer sur cette vague doo wop et la confrontation qu’il y avait entre les différents crews, ils faisaient des compilations, les “Battles of the Bands”. Exactement sur le mode des battles de rap qui ont suivi, en un contre un ou en groupe.

L’autre analogie marrante, c’est qu’on a beaucoup critiqué le rap, et aujourd’hui encore, comme une musique matérialiste qui ferait la promotion du capitalisme et ne viserait qu’à la réussite individuelle et financière. Alors qu’un des premiers tubes, déjà, du label Motown, c’est “Money That’s What I Want”. Déjà à l’époque, c’était une motivation ouvertement affichée.

N.R : Carrément! Et c’est aussi ça que j’ai voulu dire dans l’intro : on a toujours une image romantique de la soul, les crooneers, la bande son des films romantiques, des scènes d’amour, etc. On a cette image-là, sucrée, gentillette, alors qu’en fait c’est d’abord une histoire de business ! Et cet aspect des choses, personne ne l’illustre mieux que la Motown et son patron Benny Gordy.

De la même manière, on a le cliché nostalgique d’une musique qui revendiquait, alors qu’en fait l’aspect contestataire débarque très tardivement dans la soul, et que ce n’est pas tant la volonté propre des artistes ou des labels que l’époque, l’air du temps, qui les a tous contraints à s’engager plus ou moins…

N.R : C’est vrai. Et si c’était John Lee Hooker qui était resté populaire auprès du grand public, la soul n’aurait pas existé et rien n’aurait été pareil. C’est en grande partie une histoire d’opportunité commerciale. Et on peut critiquer Gordy autant qu’on veut pour sa posture, pour le fait qu’il n’était pas assez engagé pour sa communauté, mais c’est un business man de malade : il a réussi à mettre de la musique faite par des Noirs-Américains sur les platines et dans les radios de familles blanches bourgeoises des beaux quartiers, qui sans doute n’auraient à l’époque même pas voulu s’approcher des personnes qui la faisaient ! Rien que ce symbole là est incroyablement fort. Donc même s’il n’a jamais milité, le simple fait qu’il soit cet homme noir avec un tel succès et une telle fortune, c’est un symbole considérable et peut être un peu libérateur.

Tu n’as pas eu de retours qui te reprocheraient de commencer par ce label qu’on a pas mal accusé d’avoir dévoyé la musique noire, de l’avoir blanchie et aseptisée ? Berry Gordy cherchait souvent à gommer le plus possible ce qu’il y avait de “noir” chez ses artistes, au point de ne pas les faire apparaitre sur les pochettes… Mais tu le places au contraire comme un originator de la soul.

N.R : Non, on ne me l’a pas dit, mais je trouve ça hyper intéressant. En ce qui me concerne, c’est surtout que j’ai voulu parler d’argent dès le départ pour tout de suite désamorcer le côté romantique et un peu fantasmé qui entoure la soul. C’est aussi un business, il ne faut pas l’oublier, et Berry Gordy est celui qui l’a le mieux compris. Par contre, j’écoute effectivement très peu de Motown. C’est très subjectif, mais j’ai un peu de mal avec la démarche. Notamment de planquer les musiciens responsables de la musique qui cartonne juste parce qu’ils sont noirs, qu’ils viennent du funk, qu’ils sont alcooliques, donner des cours de diction aux Supremes pour qu’elles puissent se fondre dans la masse blanche, etc., je trouve ça assez ignoble et affreux symboliquement. Pour autant, c’était très malin en terme de business…

Tu expliques aussi que le R’n’B est très vite devenu pour les gosses blancs une manière de s’encanailler, de choquer leurs parents et leur milieu, ce qui renvoie une fois de plus au rap, puisque l’avènement du gangsta rap par exemple est pile le produit de ça : c’est quand il a réussi à entrer dans les pavillons de banlieue que le rap a explosé. Ce que dit bien la pochette de “Home Invasion” de Ice T…

N.R : Exactement. Et c’est pour ça qu’il ne faut pas oublier cette dimension. Parce que s’il était resté comme dans les années 1940 cantonné à la communauté noire dans le circuit des race records, [des disques enregistrés par des musiciens noirs payés à la session, destinés à un public noir, mais dont tout le profit revenait aux compagnies détenues par des Blancs – NDLR] le R’n’B serait peut être mort ou du moins n’aurait jamais eu le même impact. Donc on ne peut pas occulter la dimension business. Il ne faut pas oublier, par exemple, que la soul du Sud s’est d’abord développé dans les fraternités, dans un Sud incroyablement raciste, et ces fraternités dont les instances étaient blanches, invitaient pourtant Percy Sledge ou Sam & Dave à performer dans leurs fêtes… C’est aussi une réflexion sur cette notion de race qui est toujours aussi prégnante aujourd’hui aux USA. On est obligé d’en parler, de s’y confronter, quand on parle de soul, et de musique noire en générale. Le gangsta rap est un très bon exemple effectivement.

Tu entames donc ton intro sur la question de l’argent, qui est bien sûr le nerf de la guerre, mais tu tempères très rapidement ce que peut en dire Guralnik par exemple. Je te cite : “La soul est la résultante de bien d’autres élément sociaux, historiques religieux et géographiques, avec comme dénominateur commun la relation que l’Amérique entretient avec la notion de race”. Je suis tout à fait d’accord, mais tu ne développes pas la nature de cette relation, tu ne t’y attardes pas, alors que c’est fondamental et complexe… Qu’entends-tu par “relation”, au delà des race records dont tu parles longuement ?

N.R : Costaud, la question ! [rires] Les artistes soul se sont développés aussi en fonction du regard que leur jetait le pays entier. Des mecs comme Ray Charles ou Otis Redding n’ont jamais milité dans leur musique. Ou du moins ils n’ont pas fait pas de chansons ouvertement revendicatrices. Par contre, tout dans leur attitude, et donc dans la relation qu’ils pouvaient avoir avec leur public, autant leur public noir que leur public blanc, parce qu’ils ont comme d’autres réussi à fédérer ces deux publics autour d’eux ; ce n’étaient pas seulement des grands artistes soul, c’étaient des stars tout court de la pop. Et leur attitude, ce côté fier, brut, qui ne s’excuse pas d’être Noir, bien au contraire, s’est développée aussi en raison du regard que portaient sur eux les U.S.A., ce qu’ils avaient pu vivre avant… Mais je ne sais pas si je réponds à ta question.

Si, mais ça met en lumière des paradoxes : d’abord, la soul qui nous parait la plus “pure” aujourd’hui rétrospectivement est incarnée par Stax qui est en l’occurrence un label fondé par des Blancs, et dont une grande partie de l’orchestre est blanc lui aussi.

N.R : C’est vrai que c’est très paradoxal pour la soul du Sud, d’autant que c’est quand même le lieu des freedom riders, la terre du Ku Klux Klan, etc. Et que c’étaient des musiciens blancs qui venaient de la country, musique très Amérique blanche profonde, identifiée redneck, mais qui écoutaient de la soul tout le temps et qui se sont mis au service d’artistes noirs qu’ils admiraient, pour leur construire des instrumentaux. Les deux personnes qui ont fondé le label [Jim Stewart et sa sœur, Estelle Axton, le nom du label mélangeant le début de leurs noms de familles – NDLR ] n’y connaissaient rien à la base, en plus ! C’est juste qu’ils ont vu que ça commençait à marcher, ce R’n’B, et ils se sont demandés s’ils ne s’y mettraient pas…

Ils avaient même commencé par enregistrer du Rockabilly, mais comme ça ne vendait pas, ils ont essayé autre chose…

N.R : Exactement ! Donc ce n’est pas du tout un truc militant à la base de leur part ! Ce n’est pas : “On en a marre du racisme, on va essayer de faire en sorte que des artistes noirs-américains reviennent sur le devant de la scène”. Pas du tout ! C’était juste : “Cette musique marche bien, j’ai envie de vivre de la musique, on va la tenter, on verra où ça nous mène”. Et c’est ça aussi qui est intéressant : tu prends Jerry Wexler, qui était un des mecs très importants chez Atlantic, et qui est d’ailleurs celui qui a instauré le terme R’n’B plutôt que celui de Race Records dans les années 1950, qui a enregistré Wilson Pickett, qui a amené Aretha Franklin chez Muscle Shoals [studio d’enregistrement légendaire de la soul du Sud, situé dans la ville de Muscle Shoals, Alabama ; en 1967, Aretha y enregistra “I Never Loved a Man the Way that I Love You”, son premier tube, qui figure sur l’album éponyme enregistré en partie à Muscle Shoals – NDLR] ; c’est un mec qui a fait énormément pour la soul du Sud, une soul identifiée comme très noire – si ça veut dire quelque chose –, alors qu’il était super blanc ! C’est pour ça que je parle de “relation à la race”, c’est que même la soul du Sud, qui sonne si “noire”, a été faite en partie par des gens blancs comme un cul ! [rires]

C’est le bordel, du coup : Motown est fondée par un Noir qui essaye de gommer le plus possible tous les côtés les plus “noirs” de la musique soul, quitte à même effacer des gens des pochettes, quand Stax, le label estampillé “noir”, est en réalité fondé par des Blancs qui essayent au contraire de gommer le plus possible que leur orchestre est en grande partie blanc ! C’est d’ailleurs un des côtés très appréciables de ton bouquin : tu déconstruis toutes les idées préconçues, les clichés qu’on peut avoir de loin, sur la revendication ou la race par exemple, pour dire que tout ça est finalement très mélangé. En ces temps troublés, il fallait jouer avec les représentations pour tenter de dépasser les stéréotypes. Pas de pureté, plutôt du bricolage.

N.R : C’est tout à fait ça. Si tu veux, quand tu creuses un peu, tu te dis : “Waw, Wilson Pickett, la voix qu’il a, comment il hurle, c’est magnifique, c’est un type qui ne devait jouer que pour les Noirs, tant il est vrai et tant sa musique est brutale”, alors que pas du tout, le mec est produit par Jerry Wexler, dans un studio [Muscle Shoals] dont le patron était Rick Hall, un campagnard du fin fond de l’Alabama… Donc quand tu grattes un peu le vernis marketing, romantique, qui est très cool parce que ça fait roman peuplé de super héros soul propulsés par des Noirs pour les Noirs, ce qui est en partie vrai aussi, mais qui ne doit pas faire oublier la dimension essentielle qui est le business. On peut aussi la trouver belle, en réalité, parce que dans une époque où les Noirs étaient traités aux U.S.A. comme des moins-que-rien, il y avait quand même des mecs blancs pour se battre à leurs côtés et dire : “Ecoutez-les, non seulement ce sont des hommes et des femmes comme les autres, mais en plus ils font une musique incroyable qui va vous toucher vous aussi !”

Il y a encore un paradoxe, c’est que, comme tu le disais tout à l’heure, l’un de ceux qui a le plus incarné le triomphe crossover de la soul, c’est sans doute Otis Redding, qui a triomphé en ne niant rien de sa “blackness”, bien au contraire, c’est l’un de ceux qui ont fait le moins de concessions, il s’est tenu le plus loin possible du son Motown, il était dans l’excès total, il ne cherchait pas à être poli… Alors que dans le même temps il incarne le crossover réussi entre des publics qui ne se fréquentaient pas…

N.R : Tout à fait, et pourtant j’aimerais bien nuancer aussi ça, c’est que si tu demandes à n’importe qui, la chanson la plus connue de Otis, ce sera “The Dock of the Bay”, qui était la chanson qui sortait le plus de la soul du Sud brutale qu’il pouvait incarner pour aller sur un terrain plus country, plus pop, léger. Et qu’on pourrait, en opposition avec ce qu’il faisait avant, apparenter très facilement à de la musique “de Blancs”… Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on écoute cette musique, le rapport qui existait concrètement entre les chanteurs et leur contexte…

C’est d’ailleurs hélas sa dernière chanson… Les sifflotements à la fin, qui participent de sa magie, sont en fait un témoin enregistré à la volée du dernier couplet qui restait à écrire, mais qui n’a jamais pu l’être puisque Otis s’est écrasé en avion avant de pouvoir la boucler. Le plus beau dans cette chanson, c’est l’accident. Comme les cuivres de “When a Man Loves a Woman”, que le producteur détestait, il les trouvait faux, mais qui se sont retrouvés par erreur sur le disque gravé.

N.R : C’est bien la preuve que la soul n’est jamais aussi belle que quand elle est elle même, improvisée, naturelle, qu’elle porte le moment.

Imparfaite.

N.R : C’est ça. Et si on veut aller plus loin, il suffit de prendre l’exemple de Aretha Franklin, qui a commencé comme chanteuse de gospel, avant de signer chez Columbia, un label du Nord qui a tenté de la noyer sous les arrangements jazz, aseptisés, qui ne lui correspondaient pas du tout. Quand elle est arrivée dans le Sud, à Muscle Shoals, enregistrer pour Atlantic, bim, elle s’est libérée, et elle a sorti ce qui a fait d’elle l’icône qu’on connaît…

Ce que tu décris aussi pour Wilson Pickett : quand il arrive dans le Sud, il a du mal à supporter l’ambiance, il ne veut pas revivre ça, d’une certaine manière, et c’est son producteur qui le force presque, en lui disant : “On s’en fout, on va faire un disque incroyable”. Et il avait raison !

N.R : C’est ça, et c’est vraiment le symbole du passage du nord au sud, qui renvoient à deux façons différentes de faire de la soul. Donc ces deux exemples de Aretha et Wilson en disent long, autant socialement que musicalement. Ce sont presque des musiques différentes qui se sont développées de part et d’autre.

Et pourtant, dans tes tentatives infructueuses pour définir la soul, tu dis que c’est le crossover, le “crossroads” [carrefour] on pourrait-on dire, entre nord et sud, Blancs et Noirs, rugosité et sophistication, blues et gospel… C’est comme ça aussi que j’ai pu prendre le fait que tu commences par le Nord : la musique qu’on y faisait était une forme de contrepied à la musique de souffrance qui émanait du Sud…

N.R : C’est sûr que la vie dans le Nord, même si elle était loin du paradis, était très différente, la vie dans les usines, un pouvoir d’achat un peu plus grand, une ouverture à autre chose que la condition passée, moins ancrée encore dans le passé, alors que la vie dans le Sud a quand même subi des changements assez limités, dans le quotidien… Le racisme était toujours aussi prégnant. Ce qui peut expliquer aussi qu’ils soient restés plus proches du blues et de leurs racines R’n’B. C’est sans doute pour ça que c’est ce son que Stax a développé.

Et puis il y a surtout le contexte légal pur : la ségrégation était inscrite dans la loi des États du Sud, contrairement au Nord. Ce sont vraiment deux pays différents de ce point de vue. Le Nord pratiquait une ségrégation plus sournoise. Économique, sociale, géographique…

N.R : Tout à fait. C’est pour ça qu’un mec comme Berry Gordy a pu réussir à Détroit, je ne suis pas sûr qu’il aurait eu le même succès à Memphis par exemple… Ce ne sont que des suppositions, mais le contexte était tellement différent. Ne serait-ce qu’avoir l’idée : il venait d’une famille très capitaliste, valorisant l’entrepreneuriat, chose qui n’était pas encore imaginable dans le Sud pour des Noirs. Et puis en réalité, Stax a eu moins de succès que la Motown, en termes de chiffres et de bénéfices purs. C’est resté une musique qui n’était pas confidentielle, bien sûr, mais beaucoup plus que celle de la Motown en tout cas. L’endroit où elle a été faite a forcément un grand impact là dessus.

Il y a en plus l’aspect Motor city : ils ont appliqué le fordisme des usines à la production musicale. Ce qui conduit nécessairement à une plus grande efficacité économique que l’artisanat du vieux Sud… Et moins d’âme.

N.R : C’est sûr. C’est peut être aussi pour ça qu’on y est moins sensible. C’est beaucoup moins spontané, tu le sens direct. Tu ne sens pas la même alchimie entre les artistes, entre les différents éléments qui composent un morceau. Si tu prends quelqu’un comme Martha and the Vandellas et que tu le compares à James Carr, on a quasiment affaire à deux musiques différents. James Carr – je l’adore, je devais donc le citer – fait de la musique presque impure, qui sonne presque à l’arrache ; le son n’est pas parfait, ça déborde un peu, quand Martha & The Vandellas sonnent hyper carré, c’est quasi parfait. C’est coulé dans un moule, et ça n’en bouge pas. C’est un produit.

S’il y avait un type ou une meuf qui puisse incarner ce que tu aimes le plus dans la soul, ce serait James Carr ?

N.R : Oui, 10 000 fois. Franchement, il n’y a pas de chanteur qui me touche plus. Après, la soul est une des musiques les plus subjectives qui soient. D’entrée de jeu, soit tu aimes, soit tu n’aimes pas. Soit tu te laisses porter, soit tu peux totalement passer à côté – il y a plein de gens qui me disent que c’est une musique de lovers, que c’est kitsch, ennuyeux, etc. Et James Carr, pour moi, incarne parfaitement ça : c’est un mec qui m’emmène ailleurs quand je l’écoute. Sa voix te capte tout de suite, il a ce côté brut, un peu improvisé, qui est vraiment poignant, son histoire est incroyable, et quand tu l’écoutes tu l’imagines, des images te viennent en tête… Pour moi c’est ça, la soul. Je ne saurais pas la définir, donc si on me demandait de le faire vraiment, je mettrais un disque de James Carr et je le laisserais faire !

Ce n’est pas du tout une figure iconique, son nom ressort très peu au Panthéon des voix soul… C’est très confidentiel encore, du moins en France.

N.R : Carrément. Alors qu’on le décrivait comme le prochain Otis Redding, ce qui n’est quand même pas rien… Un des plus grands chanteurs de l’histoire de la musique, reconnu comme tel à l’époque. Quand son disque est sorti, on l’imaginait même dépasser Otis ! Bon, il a eu des gros problèmes psychologiques et ça s’est arrêté, mais ça en dit long sur son impact. Qu’il ne soit pas très connu lui donne une dimension un peu mystique, je crois que c’est ce qui me plait aussi.

J’ai la même avec O.V. Wright je crois.

N.R : Je comprends. Franchement, c’est la même chose. C’est le même type de chanteur.

C’est aussi qu’ils ont très peu enregistré, ils n’ont pas pu trop se compromettre. Il y en a beaucoup pour lesquels tu es obligé de préciser une époque. Candi Staton, par exemple. Le début chez Fame frise la perfection. Mais elle a tenté la vague disco, et elle s’est noyée…

N.R : D’ailleurs c’est marrant, c’est le même label. Ils ont des destins très liés finalement. Mon label préféré, c’est Goldwax, là où ont enregistré James Carr et O.V. Wright, un label dans l’ombre des géants comme Stax ou de ce qui a pu se faire à Muscle Shoals, mais c’est un petit label qui est vraiment fondamental. C’est pour ça que j’ai voulu lui faire une bonne place. J’aurais très bien pu, dans ma sélection, ne mettre que James Carr ou O.V. en conseil, mais je tenais à mettre les deux parce qu’on les aime trop !

Et puis c’est ton bouquin ! Il ne peut pas y avoir d’histoire officielle. Ce qui compte, c’est que celui qui fait les choix ne singe pas l’objectivité, qu’il admette ses prises de position. Tu le dis à la fin de l’intro : ce qui détermine la liste finale, c’est le cœur. Ce serait un comble de ne pas appliquer cette évidence à la “musique de l’âme”.

N.R : [rires] C’est vrai, mais on doit quand même passer par les classiques évidents, qui ont une importance historique avérée… Si je n’avais suivi que le cœur, sur 100 disques j’en aurais placés 95 de soul du Sud… Donc il faut savoir se mettre un peu en retrait. Sans contrainte, je n’aurais sans doute pas mis de new jack, parce que je n’en écoute jamais, mais il faut s’obliger à être un tant soit peu exhaustif, ou au moins honnête. Il y a des choses que je n’aime pas qui ont une importance réelle, déterminante. C’est un équilibre…

J’imagine que tu es obligé de dire que la soul existe encore et qu’elle ne s’est jamais tue… ce qui t’amène à placer quelques disques à la fin qui me semblent un peu plus louches et discutables… Quelques sucreries pénibles que je n’ai jamais eu le courage d’écouter… [rires] Les sombres années 1980 et 1990…

N.R : Oui, j’imagine que tu parles de Luther Vandross, Anita Baker, des choses comme ça, Alexandre O’Neill… L’éditeur m’a laissé faire tout ce que je voulais. Aucun ajout ni commentaire pour la sélection. C’est donc un choix de ma part. Je voulais que la soul des années 1980 et 1990 soit représentée parce qu’elle a existé à cette époque, et même si ce n’est pas quelque chose qui me plaît, elle a tout de même influencé des gens. Un gars comme D’Angelo qu’on aime beaucoup plus, il a forcément écouté du Luther Vandross. Ils ont donc été importants à un moment, et certains le sont même toujours. Il y a des gens qui sont fans de soul un peu sirupeuse et c’est très bien aussi ; ne pas les mettre aurait été malhonnête. C’est sûr que la sélection a été très difficile : pour mettre ces gars-là qui sont loin d’être mes préférés, j’ai dû en enlever d’autres… Mais je voulais vraiment faire un livre qui puisse être un peu référence, sans prétention, et il se devait pour ça d’être représentatif de toutes les époques. Donc il y a une part d’obligation que je me suis imposé à moi-même. Elle n’a pas été dictée par l’éditeur.

Cela renvoie à une autre question que je me pose, et je pense qu’on n’est pas tout à fait d’accord sur le sujet : tu penses vraiment que la soul n’a jamais disparu et qu’elle a encore une pertinence aujourd’hui ?

N.R : Oui !!

Ça a le mérite d’être clair, mais c’est peu argumenté… [rires] Je reformule, alors ! Ce que j’aime dans la soul, comme dans le blues ou le jazz des origines, par exemple, c’est que c’est une musique populaire. C’est dans ce sens que je ne suis pas sûr qu’elle a survécu, que c’est toujours une musique populaire, en lien avec le présent. Le jazz, c’était une musique de fête à l’origine, qu’on jouait dans la rue ou dans les bordels ! Puis il est rentré au conservatoire… Et il en est mort.

N.R : Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi elle a toujours existé, quelque part. Même si effectivement dans les années 1980 ou 1990 elle a un peu disparu, elle a survécu au temps. Elle a traversé les époques. Des mecs comme D’Angelo ou des femmes comme Erykah Badu sont très inspirés par la “vraie” soul, tout en ayant un succès commercial énorme, et tout en ayant réussi à revendiquer plein de choses. Ensuite, il suffit de voir les réactions à la mort d’Aretha Franklin, c’est fou l’impact médiatique que ça a pu avoir ! Tous les sites Internet, les journaux, les radios, les télés, ont relayé l’info et rendu hommage. Ce qui veut dire que c’est quelqu’un qui n’a jamais quitté la mémoire collective et qui a toujours eu une importance particulière, pas seulement dans la musique mais aussi pour ses prises de position ; elle compte beaucoup pour les luttes féministes et antiracistes. Les disparitions de Charles Bradley ou Sharon Jones, pareil. Et Lee Fields continue à faire plein de tournées et remplit des stades.

C’est vrai, mais il me semble que la soul, quand elle était au sommet de sa gloire, fin 50’s, 60’s, début 70’s, c’était une musique populaire : proche du peuple, à fort succès commercial, intense et en lien avec “la rue”. Donc les chansons produites à cette époque sont immortelles, elles portent ce feu du moment où elles ont été créées. Elles peuvent encore te cueillir et te bouleverser aujourd’hui, même si tu n’as jamais entendu de soul de ta vie. Et puis ça a été réactivé par le sample ! Si on rend autant hommage à Aretha, c’est aussi parce que sa musique a été pillée. Mais elle reste totalement liée à son époque de production, et c’est aussi ça qui la rend aussi belle : le grain analogique, le son du studio, du live band, etc.

N.R : Oui, c’est vrai ! C’est sans doute en grande partie grâce au rap que la soul existe toujours. On est d’accord.

Et les trois artistes que tu cites, Charles Bradley, Sharon Jones et Lee Fields, c’est typiquement la scène “revivaliste” de la soul. Ça remet au goût du jour une esthétique vintage, qu’on doit sans doute beaucoup au succès planétaire d’Amy Winehouse, et les musiciens sont pour une bonne part les mêmes. Le label Daptone doit son succès à cette esthétique de “futur du passé”. Mais tu ne crois pas qu’on est pile plus dans de la musique nostalgique que dans de la musique en lien avec le présent, le réel ?

N.R : C’est tout à fait juste, et ça m’étonne qu’ils aient autant de succès pour cette raison là. Parce qu’ils font vraiment une musique complètement du passé, et ils le revendiquent. Mais ça va avec une tendance sociale de retour à du old school, du vintage, en réaction à la tristesse du présent sans doute. Le passé redevient cool.

Et puis ça répond sans doute à un manque ou une réaction face à la “digitalisation” de la musique, son côté très synthétique et parfois désincarné, robotique.

N.R : Tout à fait, il y a de grandes chances en tout cas. Comme si on avait un besoin de revenir à des sources, à des temps plus authentiques, plus directs, plus sincères ou incarnés. Quelqu’un comme Jorja Smith a beaucoup de succès par exemple. Elle est super médiatisée mais elle fait de la soul à l’ancienne dans le fond. Ce n’est pas du R’n’B nouvelle école, c’est vraiment de la soul. C’est dans la droite ligne de Motown et Stax ! Mahalia, pareil ! Ce qu’elle fait est hyper épuré, hyper simple, très loin des clichés actuels, et ça cartonne ! Donc ça m’étonne et ça me donne espoir. Cette musique a sa place aujourd’hui, et elle ne partira pas !

N’empêche que ce n’est pas le même public aujourd’hui et hier ! Ou pour parler clairement : la soul n’est plus du tout la musique du ghetto !

N.R : Non, c’est sûr que ce n’est plus du tout ça. Mais il y a quand même un public, et sans savoir l’expliquer, je trouve ça cool !

Comment tu vois ce qu’on appelle la “Nu Soul”, alors, qui est pile une réaction à ce R’n’B un peu dégueu qu’on a subi dans les années 1990 ? Tu y vois un réel renouveau, plus en lien avec l’époque et la rue, ou un truc fabriqué, un peu creux ? SZA, Blood Orange, Anderson Paak, etc. ?

N.R : Je les séparerais, tous et toutes. Ce n’est pas du tout la même chose… SZA ne me passionne pas ; ça se laisse écouter, mais il n’y a rien de novateur. Blood Orange, je trouve ça beaucoup plus intéressant, c’est très expérimental, il y met plein de rap, c’est un patchwork de plein de styles pas forcément aisés à mêler. J’aurais même du mal à le mettre dans une quelconque case. C’est l’exemple parfait de comment la musique noire-américaine réussit à sans cesse se réinventer pour toujours proposer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de soul dedans, c’est vrai, mais il n’y a pas du tout que ça. Il se démarque de tout ce qui existe et de tout ce qui l’a précédé. On est loin de D’Angelo ou de tout ce que proposaient les Soulquarians, qui faisaient une musique novatrice mais totalement ancrée dans le passé. Questlove, tu as l’impression de productions très simples, batterie en avant, ça semble très basique de prime abord mais quand tu creuses, tu te rends compte que c’est un mec qui s’est inspiré de mille trucs et ses prods sont bien plus complexes qu’il n’y parait.

Dans ton intro, tu fais le passage de la soul au hip-hop très rapidement, sans passer du tout par la funk. Alors que James Brown, dont tu parles très peu, pourrait pourtant constituer la bonne charnière. Il est adulé par les pionniers du rap, tant pour l’attitude que pour la rythmique ou même sa proto breakdance !

N.R : Oui… Je suis d’accord avec toi… Et je t’avoue que je me suis forcé à ne pas trop en parler pour être honnête parce que mon intro était déjà très longue… C’est vrai que je n’en parle pas assez, mais j’ai fait un bouquin sur la soul, pas sur le funk. Je me suis dit que ce n’était pas mon sujet même si pour moi les deux sont quasiment identiques. La funk mériterait un bouquin pour elle seule. Ce serait tout à fait légitime qu’il y en ait sur le modèle sélection en 100 disques [Ce livre est sorti depuis, et il est très bien : On the one, l’histoire du funk par Belkacem Meziane, chez Le Mot et le reste – NDLR]. J’ai donc retiré beaucoup de passages où je m’attardais trop sur le funk, où je parlais beaucoup de James Brown et de la transition soul-funk. J’en parle très brièvement quand même, mais je n’ai pas voulu mettre trop l’accent dessus, je me serais perdu. Et j’aurais dû équilibrer en parlant beaucoup plus de gospel… C’est très difficile de cadrer un sujet comme celui-là. Je t’avoue que le plus gros challenge a été de savoir où placer les frontières. J’aurais aimé faire une intro trois fois plus longue…

On sent bien à la fin de ton intro que tu précipites un peu les choses, donc j’imagine que c’est là où tu as le plus coupé… Mais si tu devais déterminer le moment où la soul n’est plus tout à fait le son de la rue, où elle se perd un peu, ou, pour le dire autrement, quand est-ce que la soul est morte ?

N.R : Quand James Brown est parti en couilles ! [rires]

Ou quand Candi Staton s’est mise au disco !

N.R : Oui, aussi ! Je le marque à l’avènement sur le devant de la scène du disco, fin 70’s début 80’s… Quand la soul abandonne son côté revendicateur parce que ce n’est plus en adéquation avec les générations qui se sont mises à écouter du disco, qui voulaient faire la fête, qui s’en foutaient des discours sociaux de Curtis Mayfield et de la posture bluesman. Ils voulaient aller en boîte et rigoler. Et plein d’artistes ont voulu suivre cette “révolution” : Curtis en premier d’ailleurs, Aretha, Stevie Wonder, James Brown… Mais ils étaient trop ancrés dans l’époque qui les avait formés pour rester pertinents à ce moment-là, donc ils se sont perdus. Et la soul est partie en vrille. Mais elle est revenue avec la vague Nu Soul, donc dans le fond je trouve qu’elle n’a jamais vraiment disparu. Elle s’est perdue, mais elle s’est retrouvée sous d’autres formes. Il y a une dizaine d’années où elle n’est plus trop elle-même, mais D’Angelo et Badu lui ont donné un nouveau souffle…

En la projetant dans le futur tout en la ramenant à ses racines. Et c’est d’ailleurs en y injectant du hip-hop qu’ils ont réussi ça, et le hip-hop se nourrissait lui-même allégrement de samples de soul des grandes années. Toujours une histoire de boucles…

N.R : Exactement. Tout est lié.

Il y a une phrase qui m’a surpris : quand tu décris le désespoir qui s’empare des ghettos après les morts de Malcolm et de Luther King, puis l’écrasement du Black Panther Party, la guerre du Vietnam, l’arrivée massive de la drogue – tout cela est incontestable –, tu dis que c’est le moment charnière où la soul “sort du ‘on’ et revient au ‘je’ du blues”. Comme si c’était quelque chose que tu regrettais…

N.R : … pas du tout ! Si on comprend ça, c’est que je me suis mal exprimé. Pour moi, le “on” représente l’espoir, celui du gospel d’ailleurs, et le “je” renvoie au blues, c’est vrai. Mais il n’y a pas de jugement de valeur. Je constate juste que le discours s’assombrit. Marvin Gaye part un peu en couilles et fait “What’s Goin’ On”, Stevie Wonder prend son indépendance dans le même moment. Il y a plusieurs signes que les chanteurs de soul abandonnent un peu l’espoir qu’ils ont pu avoir dans les années 1960, notamment avec la mort de Luther King comme tu le dis, et qu’ils reviennent à des textes plus sombres et repliés sur eux-mêmes qui renvoient effectivement plus au blues, une musique dont à la base on ne voulait plus trop entendre parler. Il y a une forme de désillusion. Mais je ne dis pas que c’est bien ou mal, je dis simplement que je le vois comme ça.

Je comprends, mais à la fois c’est une critique qu’on a toujours faite aux musiques noires, c’est pour ça que ça me fait tiquer. C’est vrai qu’il y a une période, très courte en réalité et imposée par la rue, où la soul se fait plus revendicatrice. Mais les premières années, ce sont des gens qui racontent des histoires d’amour, des trucs très autocentrés – même si universels. Des chansons qui disent “je”, ou “tu” (“m’as quitté”, bien souvent), comme le blues disait “je” tout le temps… Et ce qu’on reproche au rap – à part une période idéalisée de conscious rap qui n’existe pas en réalité –, c’est justement son individualisme, de ne parler que de sa petite gueule. Mais quand tu dis “je”, tu dis “on” aussi, parce que tu t’adresses à ceux et celles qui partagent ta communauté de sort, qui comprennent de quoi tu parles et comment tu en parles. Vrais reconnaissent vrais…

N.R : Oui… C’est hyper intéressant ce que tu dis. Même si j’ai l’impression que ce qu’on reproche au rap aujourd’hui, c’est de dire “je” mais pas de la même manière, juste pour se mettre en avant, et pas pour le combat qu’on veut mener.

C’est exactement ce qu’on disait du blues. C’est même marrant à un siècle d’écart de juxtaposer les critiques : individualisme, obscénité, indécence, la place des femmes, l’obsession de l’argent, la célébration de la drogue…

N.R : C’est vrai, mais je pense que la manière de dire a changé et que c’est ce qui choque les gens en fait. Quand les bluesmen disaient “je” et des trucs un peu sexuels, ils ne le faisaient pas devant des meufs à moitié à poil et des Chevrolet Impala.

Ils chantaient dans des bordels entourés de filles de joie !

N.R : C’est vrai, sauf que ces images-là n’étaient pas accessibles alors qu’aujourd’hui tout le monde peut les voir. C’est la seule différence, l’utilisation qui en est faite.

C’est l’auditoire qui a changé aussi.

N.R : Sans doute. Et c’est pour ça que les chanteurs de soul ont changé leur discours dans les années 1970 : la communauté s’est dit qu’elle avait été bien gentille jusqu’à présent, qu’elle avait suivi la voie douce de Luther King et que cela n’avait à peu près rien donné, il a été assassiné… D’où le succès des Black Panther et de la radicalité afro-centriste. Tâcher de trouver de l’espoir en se basant sur son identité propre.

C’est quelque chose que tu montres bien dans le bouquin : l’intention de base de la soul, c’est de faire de l’argent, elle ne s’en cache pas, en séduisant un public le plus large possible, y compris blanc ; puis c’est la communauté noire qui va obliger la musique à se mettre en accord avec ce que les gens vivent.

N.R : C’est ça. Si Marvin Gaye sort “What’s Goin’On”, c’est bien parce qu’il a compris que les gens attendaient autre chose de lui. Peut-être que ça lui convenait très bien, de ne faire que des chansons de crooner avec Tami Terrel et devenir le nouveau Franck Sinatra ! Mais il était conscient des changements de l’époque et, pour que sa carrière continue, il a dû s’adapter, même s’il est vite revenu aux chansons de lover. Comme s’il avait peur, à l’image de sa maison de disque Motown, d’être trop clivant, trop “noir”, et de perdre une partie de son public. Alors que c’est ce que Curtis Mayfield a réussi admirablement : il a su garder son côté innocent tout en y injectant de la revendication. Il a rencontré un succès commercial impressionnant à ce titre-là. Il n’y a pas de vérité pure : toute l’histoire de la soul est marquée par ces tiraillements et ces contrastes.

C’est une des forces de ton bouquin, il n’est pas monolithique. On en sort d’ailleurs sans pouvoir donner de définition à la soul, ce qui prouve paradoxalement qu’il est réussi. On se contente donc de celle que tu donnes en intro : la soul est une sensation. Elle circule, on peut dire quand elle est là, parce qu’on la ressent, mais on ne peut pas la saisir, la figer. C’est ce qui la rend si perméable à son époque.

N.R : Merci! C’est le meilleur compliment qu’on puisse me faire ! C’est pour cela que la soul représente tellement pour les gens, aussi. Elle a un caractère presque sacré, elle porte bien son nom. L’importance qu’elle a dépasse largement le cadre uniquement musical.

La soul, c’est l’âme : c’est profondément individuel, c’est ce qu’on porte de plus intime au fond de nous, mais c’est aussi très collectif. Ce n’est pas par hasard qu’on parle de “l’âme d’un peuple”. C’est l’essence d’une communauté, ce qui la définit, son histoire, ses blessures, ses luttes...

N.R : Totalement. On en arriverait presque à de la philosophie ! [rires] On pourrait en parler des heures sans parvenir à une réponse définitive, et c’est tant mieux !

Tu dis dans le livre que la soul, c’est quand chaque note, chaque son, chaque voix, tâche de sortir avec la plus grande intensité possible. Comme si chaque seconde devait être intense.

N.R : C’est surtout vrai pour la soul du Sud. Toute la soul n’est pas comme cela. La soul de Philadelphie, par exemple, prend moins de place dans mon bouquin, et c’est sans doute pour cette raison. Elle est moins intense, même si j’aime beaucoup quelques artistes, notamment Jerry Buttler. Certains artistes arrivaient à sortir un peu du côté “gnangnan” et trop romantique parfois de la Motown, tout en étant très orchestrée et sophistiquée. Et il y a quelques disques très revendicateurs.

On a dit de la soul que c’était le mélange de la musique du diable, le blues, avec la musique de Dieu, le gospel. C’était un sacrilège de faire ça. La soul est passée de sacrilège à sacrée !

N.R : C’est vrai que c’était très mal vu à l’époque. Ce n’est pas pour rien que Sam Cooke a changé de nom quand il a quitté la scène gospel. Alors que comme je le raconte, ces deux scènes étaient bien plus proches qu’on ne le pense. Les artistes avaient bien souvent le même mode de vie, en réalité. Il y a une forme d’hypocrisie quand on en raconte l’histoire. Il faut briser certains clichés. Et même si beaucoup d’artistes soul viennent du gospel, il y en a aussi beaucoup qui faisaient du blues hyper salace avant de s’y mettre. La soul est vraiment née du mélange de ces deux traditions apparemment opposées.

Il y a souvent le principe du sens caché dans les paroles des musiques noires, un principe directement lié à l’esclavage : les chants de travail qui permettaient de se moquer du maître sans qu’il s’en aperçoive, les spirituals qui donnaient des indices pour rejoindre les chemins de l’évasion, le blues qui personnifie bien souvent le pouvoir sous les traits d’une femme adultère, etc. Pas étonnant que la soul soit elle aussi duelle.

N.R : Carrément. Elle n’est que l’héritière d’une longue histoire. C’est ce qui la rend aussi passionnante, c’est ce qui fait qu’on peut tellement écrire à son sujet. Il y a tellement d’histoires à raconter ! On n’en viendra jamais à bout. Tu as beau en écouter énormément, tu découvres tous les jours des disques, des artistes, des anecdotes, des liens… Il y a plein de trésors cachés. Des labels font encore aujourd’hui un travail de fouille et sortent des inédits incroyables. Barbara and The Browns, c’est monumental, mais c’était passé quasiment inaperçu à l’époque… Il y a beaucoup d’artistes qui n’ont publié que quelques titres sans faire d’album, alors qu’ils étaient parfois tout aussi talentueux que certaines stars, voire plus. On ne cesse de dénicher des perles, l’avenir s’annonce encore passionnant !

Tu es blanc, et tu as grandi sur le vieux continent. Tu t’es posé la question de ta légitimité à écrire sur la musique africaine-américaine et à en sélectionner les meilleurs disques ?

N.R : Je suis déjà de nature quelqu’un de timide et réservé… Je suis jeune, pour parler d’une musique déjà assez ancienne, je n’ai pas vécu l’époque, je n’ai pas vu Otis Redding en concert… [rires] Certains gardiens du temple m’ont reproché mon âge : “Je me fous de ce que tu écris là dessus, tu n’as pas connu cette époque, tu ne sais pas de quoi tu parles…” Il y avait déjà de ce côté-là un petit travail psychologique à faire. Je suis de la génération hip-hop et je voulais raconter l’histoire en partant du point de vue d’un mec qui a grandi avec le rap, justement. C’était le point de départ. Et puis, quand j’ai commencé à faire mon plan et me dire que ce qui me tenait à cœur, c’était de raconter à travers cette musique l’histoire des Noirs-Américains, je me suis posé la question sérieusement. J’ai grandi en banlieue de Grenoble, je n’ai connu ni la misère, ni le ghetto, donc je me suis vraiment interrogé. Est-ce que j’ai le droit de faire ça ? Je me suis dit qu’à partir du moment où j’essayais d’être le plus honnête et objectif possible, tant que je ne donnais pas de leçons, mon travail serait un hommage, pas une réappropriation. Un hommage à une musique qui m’a fait grandir en tant que personne et m’a fait réfléchir à énormément de sujets très éloignés de mon quotidien. Je suis passionné d’histoire noire-américaine, je m’en nourris constamment, donc je veux la mettre en lumière. Si tu es sincère, c’est possible, je pense, malgré ton origine ou ta couleur de peau.

Si c’est la musique de l’âme, elle a forcément une portée universelle. Pour autant, pour bien la percevoir, il faut savoir d’où elle vient. C’est la condition pour l’aborder sans verser dans l’appropriation culturelle. C’était, jusqu’à ton bouquin, l’un des principales défauts de ce qu’on pouvait lire sur la soul en France : la plupart du temps, comme ce sont surtout des Blancs qui écrivent, on ratait toute la dimension sociale fondamentale pour ne s’attarder que sur l’esthétique et l’aspect business.

N.R : C’est vrai. Et c’était une réelle volonté de ma part de démocratiser la soul, de la faire connaître plus largement aux gens qui ne connaissent que les quelques stars. Mais je voulais que ce soit de manière authentique, donc en racontant d’où elle vient vraiment et comment elle résonne avec le contexte social. Je ne le fais pas seulement dans l’intro, je le fais aussi tout au long des chroniques, en tout cas j’essaye. J’ai même parfois été un peu malhonnête, en choisissant des disques aussi pour ce qu’ils représentaient. L’album des Chi-Lites que je chronique par exemple, “Give More Power To The People”, je le retiens aussi à cause de son titre très fort symboliquement. Cela donne un fil rouge dans le livre : l’aspect revendicateur était un critère important pour moi. Les passionnés comme toi s’en rendront sans doute compte. Mais il fallait aussi un équilibre, parce que tout le monde n’est pas aussi attaché que nous au contexte social. Je ne voulais pas perdre trop de lecteurs en n’étant que sur la revendication ou l’histoire.

Tu vas en gagner par un autre bout, c’est pile par ton ancrage rap. Les amoureux de hip-hop vont se reconnaître dans ta manière d’aborder le sujet, puisque tu viens du même background.

N.R : C’est vrai que j’ai déjà eu pas mal de retours en ce sens. Je suis venu à la soul par le sample, comme beaucoup de gens de ma génération, et je dois sans doute être l’un des plus jeunes à avoir écrit sur le sujet.

Isha dit au début de “MP2M” : “c’est un mélange de joie et de tristesse”. Cela pourrait être une jolie définition de la soul… Comme quoi les rappeurs ont tout compris.

N.R : Pas mieux. Amen ! [rires] On revient au sacré. De joie et de tristesse, d’espoir et de désespoir. C’est toujours un jeu de contraste : “Move On Up”. On est au sol mais on veut monter plus haut.

.

Interview réalisée par Manu Makak, taulier du podcast “Black Mirror, des champs de coton aux ghettos de New York”

Nicolas nous offre une playlist massive pour accompagner son livre :